Bewegung ist ein fester Bestandteil moderner digitaler Erlebnisse. Eine kleine Animation kann eine Benutzeroberfläche lebendiger machen, eine Information hervorheben oder eine Geschichte auf eine Weise erzählen, wie es ein statisches Bild niemals könnte. Von subtilen Hover-Effekten auf einer Webseite bis hin zu komplexen Charakteranimationen in einem Erklärvideo – die Grundlage für all diese dynamischen Darstellungen ist ein Konzept, das so einfach wie genial ist: Keyframes. Ohne sie gäbe es keine flüssigen Übergänge, kein sanftes Einblenden von Elementen und keine dynamischen Grafiken, die den Blick des Betrachters fesseln. Sie sind das unsichtbare Gerüst, das jeder digitalen Bewegung zugrunde liegt. Doch obwohl sie so fundamental sind, wirken sie für Einsteiger oft abstrakt oder technisch. Dabei ist das Prinzip dahinter erstaunlich intuitiv und lässt sich mit einfachen Alltagsbeispielen vergleichen. Dieser Beitrag schlüsselt das Konzept der Keyframes von Grund auf auf, erklärt die dahinterliegende Technik und zeigt, wie man sie gezielt einsetzt, um Designs nicht nur zu bewegen, sondern ihnen auch Charakter und eine professionelle Anmutung zu verleihen. Es geht darum, die Kontrolle über die Zeit zu erlangen und zu definieren, wie sich Objekte von einem Zustand in einen anderen verändern.

Was dich hier erwartet

Das Wichtigste auf einen Blick

Keyframes sind die Eckpfeiler jeder digitalen Animation. Sie fungieren als Marker auf einer Zeitachse und speichern den Zustand eines Objekts (wie seine Position, Größe oder Farbe) zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Man definiert also lediglich die wichtigsten „Schlüsselmomente“ einer Bewegung: den Startpunkt und den Endpunkt. Die eigentliche Magie geschieht dazwischen durch einen Prozess namens Interpolation. Hier berechnet die Software automatisch alle Zwischenbilder, um einen flüssigen Übergang zu erzeugen. Anstatt also hunderte Bilder von Hand zu zeichnen, gibt man dem Computer nur die entscheidenden Anweisungen. Die Kunst der Animation mit Keyframes liegt nicht nur darin, wo und wann man sie setzt, sondern auch darin, wie man den Übergang gestaltet. Mit Timing und Easing (Beschleunigungskurven) wird die Bewegung verfeinert, um sie natürlicher, gewichtiger oder dynamischer wirken zu lassen. Dieses Prinzip ist universell und findet sich in fast jeder Animationssoftware wieder.

- Keyframes sind definierte Punkte auf einer Zeitachse, die den Zustand eines Objekts speichern.

- Sie legen fest, was sich ändert (z.B. Position, Deckkraft) und wann es sich ändert.

- Mindestens zwei Keyframes sind für eine sichtbare Animation notwendig.

- Der Prozess, der die Bilder zwischen den Keyframes erzeugt, heißt Interpolation.

- Timing bestimmt die Gesamtdauer und damit die Geschwindigkeit einer Animation.

- Easing (Beschleunigung/Verzögerung) steuert den Charakter der Bewegung und verleiht ihr Natürlichkeit.

- Das Konzept ist in der Videobearbeitung, im Motion Design, im UI/UX-Design und in der Webentwicklung (CSS) fundamental.

Was Keyframes wirklich sind

Im Kern ist ein Keyframe nichts anderes als eine Anweisung an den Computer. Diese Anweisung lautet: „Zu diesem exakten Zeitpunkt soll dieses Objekt genau diese Eigenschaften haben.“ Ein Keyframe ist also ein Ankerpunkt, der einen bestimmten Zustand eines Elements auf einer Zeitachse festhält. Man kann es sich wie eine Wegbeschreibung für eine Autofahrt vorstellen. Der erste Keyframe ist der Startpunkt, zum Beispiel „Berlin, 08:00 Uhr“. Der zweite Keyframe ist der Zielpunkt: „München, 16:00 Uhr“. Man hat damit die beiden wichtigsten Momente der Reise definiert. Ein einzelner Keyframe bewirkt für sich genommen noch keine Bewegung. Er friert lediglich einen Zustand ein. Erst das Zusammenspiel von mindestens zwei Keyframes, die unterschiedliche Werte für dieselbe Eigenschaft (z.B. Position) zu unterschiedlichen Zeiten definieren, erzeugt eine Animation. Die Software „sieht“ den Startzustand in Berlin und den Endzustand in München und weiß, dass sie eine Verbindung zwischen diesen beiden Punkten herstellen muss. Was genau animiert werden kann, hängt von der Software ab, aber die grundlegenden Eigenschaften sind fast immer dieselben.

Die Zeitachse, oft als Timeline bezeichnet, ist dabei die Bühne, auf der alles stattfindet. Sie ist in der Regel in Sekunden und Frames unterteilt. Ein Keyframe wird auf dieser Zeitachse für eine oder mehrere Eigenschaften eines ausgewählten Objekts platziert. Möchte man beispielsweise ein Quadrat von links nach rechts bewegen und gleichzeitig einblenden, setzt man zum Zeitpunkt 0s einen Keyframe für die Position (links) und einen für die Deckkraft (0 %). Dann bewegt man den Zeitregler zu, sagen wir, 2s, verschiebt das Quadrat nach rechts und stellt die Deckkraft auf 100 %. Die Animationssoftware versteht nun, dass sie über eine Dauer von zwei Sekunden das Quadrat schrittweise nach rechts bewegen und seine Sichtbarkeit erhöhen muss. Man gibt also nur die entscheidenden „Schlüssel“-Momente vor – daher der Name.

Das Prinzip der Interpolation

Wenn Keyframes die Wegpunkte einer Reise sind, dann ist die Interpolation das Navigationssystem, das die genaue Route zwischen ihnen berechnet. Es ist der Prozess, den die Software anwendet, um die Lücken zwischen den von uns definierten Schlüsselmomenten zu füllen. Ohne Interpolation würde ein Objekt einfach von Zustand A zu Zustand B springen, sobald der zweite Keyframe erreicht ist. Das wäre keine flüssige Bewegung, sondern ein harter Schnitt. Die Interpolation erzeugt stattdessen all die Zwischenschritte, die sogenannten „In-Betweens“ oder „Tweens“, die für das menschliche Auge eine kontinuierliche Veränderung ergeben. Statt also jeden einzelnen Frame von Hand zu animieren – eine extrem mühsame Arbeit, die in der klassischen Zeichentrickanimation üblich war –, überlassen wir diese Aufgabe dem Computer. Wir geben ihm die Anweisung: „Hier ist der Start, hier ist das Ende. Fülle den Rest auf.“ Die Art und Weise, wie diese Auffüllung geschieht, hat einen dramatischen Einfluss auf den Charakter der Animation.

- Lineare Interpolation: Dies ist die einfachste Form. Die Veränderung geschieht mit einer absolut konstanten Geschwindigkeit. Das Objekt bewegt sich wie ein Roboter – es startet abrupt, bewegt sich gleichmäßig und stoppt abrupt. Das wirkt oft unnatürlich und mechanisch, kann aber für bestimmte Effekte wie Laufbänder oder Ticker-Texte nützlich sein.

- Bezier-Interpolation (Easing): Die mit Abstand häufigste und wichtigste Methode. Sie ermöglicht eine nicht-lineare Veränderung, also Beschleunigung und Abbremsen. Die Bewegung kann langsam beginnen, in der Mitte schneller werden und zum Ende hin sanft auslaufen. Dies wird über Bezier-Kurven gesteuert, deren Form man oft in einem „Graph Editor“ präzise anpassen kann.

- Hold-Interpolation: Hier findet gar keine Zwischenberechnung statt. Der Wert des ersten Keyframes wird beibehalten, bis der Zeitpunkt des nächsten Keyframes erreicht ist. Dann „springt“ der Wert sofort auf den neuen Zustand. Das ist ideal für Stop-Motion-Effekte oder um einen Zustand für eine bestimmte Dauer einzufrieren.

- Räumliche Interpolation: Diese bezieht sich speziell auf die Bewegung im Raum (Position). Sie definiert den Pfad, den ein Objekt zwischen zwei Punkten nimmt. Ist der Pfad eine gerade Linie (linear) oder eine Kurve (Bezier)? Eine unbedachte Kurve kann zu unerwünschtem „Driften“ des Objekts führen.

- Zeitliche Interpolation: Dies ist im Grunde das, was wir als Easing bezeichnen. Sie steuert, wie sich der Wert einer Eigenschaft über die Zeit verhält – also die Geschwindigkeit der Veränderung entlang des Bewegungspfades.

- Auto-Bezier: Viele Programme bieten eine automatische Funktion, die versucht, einen möglichst weichen und natürlichen Kurvenverlauf zwischen den Keyframes zu erzeugen. Dies ist ein guter Ausgangspunkt, der aber oft manuell nachjustiert werden muss.

Das Verständnis von Interpolation ist der Schlüssel, um von einfachen, mechanischen Bewegungen zu anspruchsvollen, organisch wirkenden Animationen zu gelangen. Es ist der Moment, in dem man nicht mehr nur das „Was“ und „Wann“ einer Animation steuert, sondern auch das „Wie“. Ein Ball, der auf den Boden fällt, wird durch die Schwerkraft beschleunigt – seine Bewegung ist also nicht linear. Eine Benachrichtigung, die auf dem Bildschirm erscheint, bremst sanft ab, bevor sie zum Stillstand kommt. All diese Nuancen werden durch die Wahl und Anpassung der Interpolationsmethode realisiert. Ein Hold-Keyframe kann zum Beispiel nützlich sein, um eine Figur kurz innehalten zu lassen, bevor sie ihre nächste Aktion ausführt, was dem Timing und der Erzählung mehr Gewicht verleiht. Die Interpolation ist also das eigentliche Herzstück, das aus statischen Anweisungen lebendige Bewegung formt.

Eine Anleitung für den Einstieg

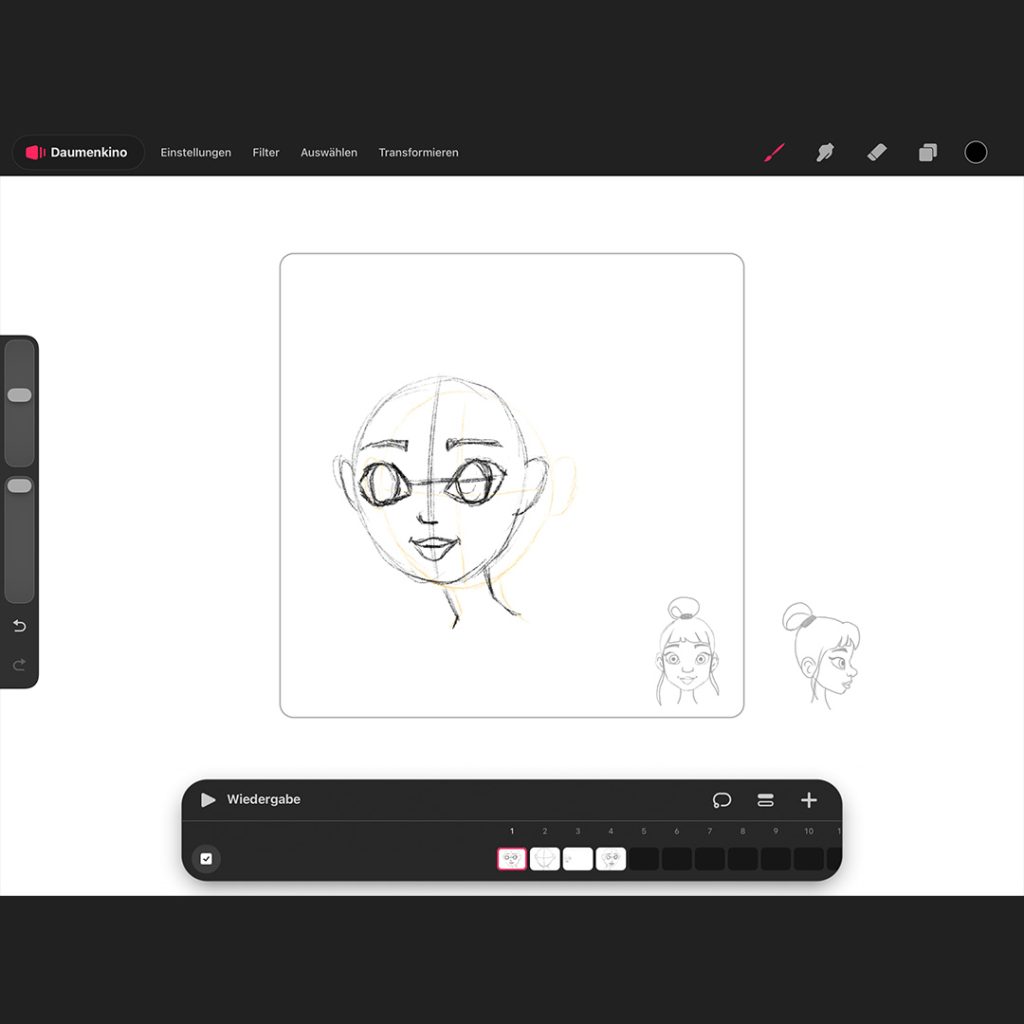

Die Theorie hinter Keyframes ist das eine, die praktische Anwendung das andere. Glücklicherweise ist der grundlegende Workflow in den meisten Programmen – von Adobe After Effects über Figma bis hin zu CSS-Animationen – erstaunlich ähnlich. Der Prozess lässt sich auf wenige, wiederholbare Schritte herunterbrechen. Nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel: Ein Kreis soll innerhalb von einer Sekunde von der linken zur rechten Seite des Bildschirms wandern. Zuerst wählt man das Objekt aus, in diesem Fall den Kreis. Dann navigiert man auf der Zeitachse zum Startpunkt der Animation, typischerweise zum Zeitpunkt 0. An dieser Stelle aktiviert man das Keyframing für die Eigenschaft „Position“ und setzt den ersten Keyframe. Die Software merkt sich nun: „Bei Sekunde 0 ist der Kreis links.“ Anschließend bewegt man den Abspielkopf (den Indikator für die aktuelle Zeit) auf der Zeitachse zum Endpunkt, also zu Sekunde 1. Nun verschiebt man den Kreis an seine finale Position auf der rechten Seite. Sobald man das Objekt bewegt, erstellt die Software in der Regel automatisch den zweiten Keyframe. Das war’s schon. Spielt man die Animation ab, berechnet das Programm den flüssigen Übergang von links nach rechts.

Dieses Prinzip lässt sich auf beliebig viele Eigenschaften und Keyframes ausweiten. Man könnte zur selben Zeit auch die Farbe des Kreises von Blau zu Rot ändern, indem man einfach zusätzliche Keyframes für die Eigenschaft „Farbe“ an den Zeitpunkten 0s und 1s setzt. Man definiert immer einen Eigenschaftswert zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wichtig ist, sich mit den zentralen UI-Elementen vertraut zu machen: der Zeitachse, dem Abspielkopf und den Eigenschaftsspuren, in denen die gesetzten Keyframes (oft als kleine Rauten oder Kreise) sichtbar sind. Ein häufiger Anfängerfehler ist es, einen Wert zu ändern, ohne dass der Abspielkopf an der richtigen Stelle steht, oder zu vergessen, den allerersten Keyframe zu setzen. Eine disziplinierte Vorgehensweise – erst Zeit wählen, dann Wert ändern – ist der sicherste Weg zu sauberen und vorhersagbaren Ergebnissen.

Der grundlegende Workflow

Unabhängig von der verwendeten Software folgt das Erstellen einer einfachen Keyframe-Animation fast immer demselben Muster. Es ist ein Zyklus aus Zeitauswahl, Eigenschaftsänderung und dem Setzen eines Markers.

- Schritt 1: Objekt auswählen. Klicke das Element an, das animiert werden soll (z.B. eine Form, ein Text, ein Bild).

- Schritt 2: Startzeitpunkt festlegen. Bewege den Abspielkopf auf der Zeitachse an den Punkt, an dem die Animation beginnen soll.

- Schritt 3: Erste(n) Keyframe(s) setzen. Wähle die zu animierende(n) Eigenschaft(en) aus (z.B. Position, Deckkraft) und klicke auf das Keyframe-Symbol (oft eine Stoppuhr oder ein Diamant), um den Anfangszustand zu speichern.

- Schritt 4: Endzeitpunkt festlegen. Bewege den Abspielkopf an den Punkt, an dem die Animation enden soll.

- Schritt 5: Eigenschaftswert ändern. Verändere den Wert der Eigenschaft (z.B. bewege das Objekt, erhöhe die Deckkraft). Die Software setzt den zweiten Keyframe meist automatisch.

- Schritt 6: Überprüfen und wiederholen. Spiele die Animation ab. Für weitere Schritte in der Animation wiederholt man einfach die Schritte 4 und 5.

Timing und Easing richtig einsetzen

Eine Animation nur mit Start- und End-Keyframes zu erstellen, ist wie ein Gericht nur mit Salz zu würzen. Es funktioniert, aber es fehlt die Finesse. Die beiden entscheidenden Zutaten für eine wirklich gute Animation sind Timing und Easing. Obwohl die Begriffe oft synonym verwendet werden, beschreiben sie zwei unterschiedliche Aspekte. Das Timing bezieht sich auf die Gesamtdauer einer Bewegung. Wie lange dauert es, bis ein Objekt von A nach B kommt? Eine kurze Dauer (z.B. 0,2 Sekunden) erzeugt eine schnelle, energiegeladene Bewegung. Eine lange Dauer (z.B. 2 Sekunden) wirkt ruhig, bedächtig oder schwer. Das richtige Timing ist kontextabhängig: Ein Klick-Feedback auf einer UI sollte schnell und direkt sein, während das Einblenden einer Überschrift sanfter und langsamer sein darf. Easing, auch als Beschleunigungskurve bekannt, beschreibt hingegen, wie sich die Geschwindigkeit innerhalb dieser Dauer verhält. Eine Bewegung ohne Easing (linear) ist unnatürlich. In der realen Welt startet und stoppt nichts von null auf hundert. Objekte beschleunigen und bremsen ab. Genau das simuliert Easing und verleiht der Bewegung Glaubwürdigkeit und Charakter.

| Easing-Typ | Wirkung und typischer Anwendungsfall |

|---|---|

| Linear (Kein Easing) | Konstante Geschwindigkeit. Wirkt mechanisch. Sinnvoll für durchlaufende Elemente wie Ticker oder sich endlos drehende Objekte. |

| Ease In (Beschleunigen) | Die Bewegung startet langsam und wird zum Ende hin schneller. Gut für Objekte, die aus dem Bildschirm herausfliegen oder in eine Szene hinein beschleunigen. |

| Ease Out (Abbremsen) | Die Bewegung startet schnell und wird zum Ende hin langsamer. Der häufigste und nützlichste Easing-Typ, z.B. für UI-Elemente, die an ihre finale Position gleiten. |

| Ease In Out | Eine Kombination: Die Bewegung startet langsam, beschleunigt in der Mitte und bremst am Ende sanft ab. Wirkt sehr weich, organisch und professionell. |

| Anticipation (Antizipation) | Eine kleine Gegenbewegung vor der eigentlichen Aktion (z.B. kurz ausholen vor einem Sprung). Macht die Bewegung glaubwürdiger und kündigt sie an. |

| Overshoot / Bounce | Die Bewegung schießt leicht über das Ziel hinaus und federt dann zurück. Erzeugt einen verspielten, cartoon-artigen und dynamischen Effekt. |

und Easing (das Quadrat springt schnell hoch, bleibt am höchsten Punkt in der Luft und fällt schnell wieder runter)

Die wahre Meisterschaft liegt in der Manipulation dieser Beschleunigungskurven. Die meisten professionellen Animationsprogramme bieten dafür einen sogenannten Graph Editor (oder Kurveneditor). Statt nur vordefinierte Easings wie „Ease Out“ auszuwählen, kann man hier die Geschwindigkeitskurve direkt mit Bezier-Anfassern bearbeiten. Man kann den Abbremsvorgang extrem abrupt gestalten oder ihn sehr lange und sanft auslaufen lassen. Hier wird die „Persönlichkeit“ einer Animation geformt. Ein schwerer Stein fällt anders als ein leichter Ball – diese Unterschiede im Gewicht und Material werden fast ausschließlich über Timing und Easing vermittelt. Eine gute Faustregel ist: Objekte, die von einer Nutzeraktion ausgelöst werden (z.B. ein Menü, das aufklappt), sollten mit einem „Ease Out“ animiert werden, da die Reaktion sofort sichtbar sein soll. Objekte, die von selbst in die Szene kommen, wirken oft natürlicher mit einem „Ease In Out“. Das Experimentieren mit diesen Kurven ist entscheidend, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie Bewegung wahrgenommen wird und wie man sie gezielt einsetzen kann, um eine bestimmte Emotion oder Wirkung zu erzielen.

Mehr über EasingTypische Stolpersteine bei Keyframes und wie du sie umgehst

Auf dem Weg zur perfekten Animation lauern einige typische Fallstricke, die besonders Anfängern oft Kopfzerbrechen bereiten. Eines der häufigsten Probleme ist ein unerwünschter Bewegungspfad. Man setzt einen Keyframe für die Position links, einen rechts, und erwartet eine gerade Linie. Stattdessen macht das Objekt einen seltsamen Bogen. Der Grund dafür ist meist die standardmäßige räumliche Interpolation, die auf „Auto-Bezier“ eingestellt ist und versucht, eine weiche Kurve zu erzeugen. Die Lösung ist oft, die Interpolation für die Positionsschlüsselbilder manuell auf „Linear“ umzustellen oder die Bezier-Anfasser des Bewegungspfades direkt im Vorschaufenster anzupassen. Ein weiterer Klassiker ist die „verlorene Änderung“: Man bewegt den Abspielkopf, ändert eine Eigenschaft, vergisst aber, einen Keyframe zu setzen (falls Auto-Keyframing deaktiviert ist). Bewegt man den Abspielkopf weg, springt der Wert zurück und die Arbeit ist umsonst. Hier hilft nur Disziplin: Immer bewusst einen Keyframe setzen, nachdem eine Änderung vorgenommen wurde.

Eine der wichtigsten Best Practices ist es, die Anzahl der Keyframes auf ein Minimum zu reduzieren. Ein häufiger Fehler ist das „Über-Animieren“, bei dem für jede kleinste Justierung ein neuer Keyframe gesetzt wird. Das Ergebnis ist eine unsaubere, zittrige Animationskurve im Graph Editor, die kaum noch zu kontrollieren ist. Die Devise lautet: So wenige Keyframes wie möglich, so viele wie nötig. Oft reichen zwei Keyframes mit einer gut angepassten Easing-Kurve aus, um eine komplexe und ansprechende Bewegung zu erzeugen. Eine gute Organisation ist ebenfalls entscheidend, besonders bei komplexeren Projekten. Ebenen sollten sinnvoll benannt und gruppiert werden. Das hilft nicht nur, den Überblick zu behalten, sondern auch, Animationen auf Elternelemente zu übertragen und so effizienter zu arbeiten. Letztendlich ist der beste Weg, diese Stolpersteine zu überwinden, die bewusste Praxis. Man sollte sich die Zeit nehmen, Animationen von anderen zu analysieren: Warum fühlt sich diese Bewegung gut an? Ist sie schnell oder langsam? Bremst sie stark ab? Durch dieses bewusste Beobachten und das anschließende Experimentieren entwickelt man ein tiefes Verständnis für die Werkzeuge und Prinzipien, die hinter jeder großartigen Animation stecken.

Typische Probleme & ihre Lösungen

- Problem: Objekt driftet in einem Bogen statt gerade.

Lösung: Die räumliche Interpolation der Positions-Keyframes von Bezier/Auto-Bezier auf Linear umstellen. - Problem: Animation wirkt mechanisch und leblos.

Lösung: Fast immer Easing verwenden. Ease Out oder Ease In sind gute Standardeinstellungen, um Natürlichkeit zu erzeugen. - Problem: Änderungen werden nicht gespeichert.

Lösung: Sicherstellen, dass nach einer Wertänderung an einer neuen Zeitposition auch wirklich ein Keyframe gesetzt wird. Auto-Keyframing kann hier helfen, muss aber bewusst eingesetzt werden. - Problem: Die Animation ist unruhig und schwer zu bearbeiten.

Lösung: Überflüssige Keyframes entfernen. Eine saubere Animation kommt mit möglichst wenigen, gut platzierten Keyframes aus. Jeder zusätzliche Keyframe verkompliziert die Animationskurve. - Problem: Die Bewegung stoppt nicht, sondern „wippt“ zurück.

Lösung: Oft fehlt ein haltender Keyframe am Ende. Man kann den letzten Keyframe duplizieren und ans Ende der Komposition setzen oder einen Hold-Keyframe verwenden. - Problem: Inkonsistentes Timing über mehrere Elemente hinweg.

Lösung: Animationen staffeln. Nicht alles muss zur exakt gleichen Zeit starten und enden. Kleine Verzögerungen zwischen den Elementen schaffen eine harmonischere und interessantere Gesamtbewegung.